Kirche St. Rufus Niedaltdorf

Die Geschichte der Kirche Sankt Rufus Niedaltdorf

Die aus dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts stammende Kirche St. Rufus in Niedaltdorf liegt unmittelbar an der Grenze zu Frankreich. Sie wurde 1871 bis 1873 vom Trierer Baumeister Mendgen im neugotischen Stil anstelle einer kleinen mittelalterlichen Kirche errichtet. St. Rufus weist als einzige Kirche der alten Erzbistümer Trier, Mainz und Köln dieses Patrozinium auf. Es ist ein einschiffiger Bau mit Querhaus und 5/8-Chor. Bemerkenswert sind die Altäre und der Ambo (aus der alten Kanzel gestaltet) sowie ein aus St. Avold stammender Leuchter, zwei Reliquiare aus Messing im Tabernakel und das Ewige Licht, das aus der Kathedrale in Metz stammt.

Die aus dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts stammende Kirche St. Rufus in Niedaltdorf liegt unmittelbar an der Grenze zu Frankreich. Sie wurde 1871 bis 1873 vom Trierer Baumeister Mendgen im neugotischen Stil anstelle einer kleinen mittelalterlichen Kirche errichtet. St. Rufus weist als einzige Kirche der alten Erzbistümer Trier, Mainz und Köln dieses Patrozinium auf. Es ist ein einschiffiger Bau mit Querhaus und 5/8-Chor. Bemerkenswert sind die Altäre und der Ambo (aus der alten Kanzel gestaltet) sowie ein aus St. Avold stammender Leuchter, zwei Reliquiare aus Messing im Tabernakel und das Ewige Licht, das aus der Kathedrale in Metz stammt.

Besondere Beachtung verdient die Darstellung der Vierzehn Nothelfer im rechten Seitenschiff dieser Kirche. Sie sind Teil der sehr qualitätvollen einheitlichen Ausstattung des 19. Jahrhunderts. Innerhalb des Kirchenschiffes sind sie hier auf relativ engem Raum als Skulpturengruppe zusammengefasst. Der geschützte Standort bewahrt die prächtige Farbigkeit der Figuren. Ihre Einheitlichkeit ist der gleichen Entstehungszeit und dem gemeinsamen neugotischen Stil geschuldet. Die Gruppe ist nicht nur vollzählig – es hat sich sogar noch eine Heilige dazugesellt: über dem Nebenaltar steht die Gottesmutter mit dem Kind.

Die Heiligen:

|

|

|

|

|

|

Barbara, Katharina, Maria, Cyriakus, Margaretha, Eustachius, Vitus, Christophorus, Aegidius, Pantaleon, Georg

Man ist geneigt, sie als fünfzehnte der Vierzehn Heiligen zu sehen, was im Übrigen bei Darstellung der Vierzehnheiligen als durchaus üblich gelten kann. Dieser Impuls wird dadurch verstärkt, dass die Skulptur die gleiche Größe, den gleichen Stil und die gleiche Farbigkeit hat wie die anderen. Bei ihr beeindruckt die Farbe noch etwas stärker und ihre Krone scheint eine Idee größer zu sein als die der drei Frauen unter den Märtyrern, Katharina, Margaretha und Barbara. Das entspricht durchaus dem Grad der Verehrung durch die katholischen Christen. Weltweit ist es wohl die Gottesmutter, an die sich die meisten Menschen mit der Bitte um Fürsprache wenden.

Die Heiligen:

|

|

|

Dionysius, Achatius, Erasmus und Blasius Nicht zu den Vierzehn Heiligen gehört der Heilige Rufus

Nach dem Vorbild in Lourdes wurde in der Kirche St. Rufus zu Niedaltdorf 1890 nach den Plänen des damaligen Pfarrers Rausch eine Mariengrotte eingerichtet und ist damit die älteste ihrer Art auf deutschem Boden. Sie ist 8 Meter hoch, 6 Meter breit und hat eine Tiefe von 4 Metern. Sie besteht aus rotbraunem vulkanischem Gestein aus dem Mühlbergskrater bei Andernach.

Nach dem Vorbild in Lourdes wurde in der Kirche St. Rufus zu Niedaltdorf 1890 nach den Plänen des damaligen Pfarrers Rausch eine Mariengrotte eingerichtet und ist damit die älteste ihrer Art auf deutschem Boden. Sie ist 8 Meter hoch, 6 Meter breit und hat eine Tiefe von 4 Metern. Sie besteht aus rotbraunem vulkanischem Gestein aus dem Mühlbergskrater bei Andernach.

Die Wände der Kirche kleidet ein Kreuzweg aus 14 Ölgemälden eines sogenannten Führich-Kreuzweges.

Dies sind Kreuzweg-Tafeln, die getreue Kopien nach Kupferstichen des österreichischen Malers Joseph Ritter von Führich (1800 – 1876) sind. Er war bekannt als Meister religiöser Themen und gehörte zur Gruppe der sog. Nazarener. Ziel der Nazarener war die Erneuerung der Kunst im Geiste des Christentums, insbesondere nach der napoleonischen Ära. Führich hat diesen Kreuzweg ursprünglich für Kirchen in Prag und Wien geschaffen. Er orientierte sich dabei an alten deutschen und italienischen Meistern im Sinne der mittelalterlichen Kunst. Die Kosten für die Malereien in Niedaltdorf von damals 352 preußischen Talern stifteten unter anderem die Familie von Johannes Guittienne, Niedaltdorfer Vorkämpfer der deutschen Demokratiebewegung, und Familie Dusartz de Vigneulle.

Kirchen in Hemmersdorf

Geschichte der Kirche St. Konrad, Kerprichhemmersdorf

Kirche St. Konrad

Kirche St. Konrad

zgl. ein kleiner Kirchenführer

Das Bauwerk:

Die Kirche wurde von Architekt Josef Montz aus Trier geplant. Ausgehend von der Hügellage inmitten des Ortes und den das Niedtal umgebenden Berghöhen, entschied sich die Pfarrgemeinde für eine barocke Architektur. Die Gesamtlänge ist 42,10 m; die Gesamtbreite ist 17,70 m. Der Turm ist einschließlich des Turmhahnes ca. 30 m hoch. Mitte 1934 begannen die Fundamentierungs-arbeiten. Grundsteinlegung am 04.11.1934. Die Kirche wurde von den einheimischen Bauunternehmen Metzinger und Becker unter Mithilfe zahlreicher ehrenamtlicher Helfer errichtet. Bereits am 16.02.1936 hat Dechant Held aus Itzbach die Kirche feierlich eingesegnet.

Die Kirch- und Altarweihe des jetzigen Zelebrationsaltares erfolgte erst am 29. Juni 1985 durch Weihbischof Dr. Alfred Kleinermeilert im Rahmen eines feierlichen Pontifikalamtes.

Die Eisenbahnbrücke hatten deutsche Pioniere zu Beginn des Krieges gesprengt. Dadurch entstanden erhebliche Schäden an der Kirche. Durch die zweimalige Evakuierung der Bevölkerung 1939 und 1944 konnten diese erst nach Kriegsende nach und nach behoben werden.

1952 wurden bei der Fa. Causard, Colmar

1 Glocke Tonhöhe e` mit 1350 kg

1 Glocke Tonhöhe fis` mit 750 kg

1 Glocke Tonhöhe gis` mit 500 kg gegossen.

Die 4. Glocke aus 1936 war noch vorhanden Tonhöhe h` Gewicht k.A.

Die Kirchenfenster hat 1955 Jakob Schwarzkopf, einer der bedeutendsten Glasmaler des 20. Jahrhunderts, gestaltet. Inspiriert vom Sonnengesang des Hl. Franziskus hat er in den 8 Hauptschiffsfenster „das Lob und den Dank der gesamten Schöpfung an den höchsten, mächtigsten und gütigen Herrn bildlich nachempfunden“.

Rechts: Die Fische; Mensch und Tier; Feuer; Sonne, Mond und Sterne. Links: die Vögel; Bäume und Blumen; Blitz, Lüfte und Wolken; Getreide.

In den Fenstern des Querschiffes hält er die Erinnerung an die alte Kirche fest. Rechts: Dr. hl. Martin; Links: Die hl. Apollonia. Die Emporenfenster: Pfingsten.

In den kleineren Fenster der Seitengänge hat der Kreuzweg Jesu Christi bildlich dargestellt.

Nach der Liturgiereform des II. Vatikanischen Konzils sind 1962 die Altäre, die Kanzel, die Kommunionbank und alle Heiligenfiguren entfernt worden. Mittel- und Blickpunkt war allein „christuszentriert“ der Volksaltar. Teilweise konnten die mit viel Geldaufwand beschafften, künstlerisch wertvollen Gegenstände durch Privatinitiative vor der Vernichtung gerettet und eingelagert werden. Anlässlich der Renovierung unter Leitung des Architekten Karl Böhr, Trier von 1976 bis 1985 haben wir diese Teile nochmals der Kirchenausstattung hinzugefügt.

Die Ausstattung der Kirche:

Beim Eintritt durch das Kupfer beschlagene Haupttor fällt der Blick auf die rechts und links neben dem Durchgang zum Hauptschiff stehende barocke Marienstatue mit Jesuskind und die Statue des hl.Josef. Rechts ist die Pietakapelle. Diese ist wird begrenzt von Teilen der Kommunionbank noch aus der alten St. Martinskirche. Links ist die Gefallenengedächtniskapelle. Um ein großes altes Eichenkreuz ist für jeden aus Kerprichhemmersdorf im II. Weltkrieg gefallenen Soldaten ein Namenskreuz angebracht. In diesem Bereich steht auch die aus Alabaster gefertigte Statue der 2. Patronin Apollonia.

Durch die Glaswindfangtür geht der Blick in den ruhigen, offen und klar gegliederten Rhythmus des Hauptschiffes, der Seitenschiffe und des Chorraumes. Durch die bogen- überdeckte Pfeilerstellung sind die Seitenschiffe dem Hauptschiff angegliedert. Lisenen führen die Pfeiler hoch. Sie sind abgeschlossen durch Kapitele. Diese bilden den Sockel für die Gurtbänder, die das Tonnengewölbe abschließen. 4 große, 1980 eigens auf die Kirche abgestimmte in Italien hergestellte, 3-stufige Barock- Leuchter mit den zugehörigen Wandleuchten verbreiten ein warmes Licht.

Der Altarraum wird links und rechts von 2 Holzambonen begrenzt. Rechts ist Moses und links ist Christus dargestellt.

Die beiden Geländer sind 2007 von Kunstschmiedemeister Kurt Jenal aus Schmelz entworfen und aus Schmiedebronze gefertigt worden. Der linke Ambo ist Stellfläche für unseren Pfarrpatron den Hl. Konrad. Der rechte Ambo dient als Lesepult. In der Mitte steht der vom Bildhauer Heinz Oliberius 1985 aus Estriomos-Marmor gefertigte Zelebrationsaltar. Er ist von 4 ebenfalls von Heinz Oliberius gegossenen Bronzeleuchtern umgeben. Die 12 aus Bronze gegossenen Apostelleuchter stammen ebenfalls von Heinz Oliberius. Über diesem Altar hängt an der Decke das große Barockkreuz des 1962 entfernten Hochaltares. Das Oberteil des jetzigen Sakramentsaltars stammt aus der ehemaligen Klosterkirche in Niederprüm/Eifel. 1980 gekauft, vom Restaurator Niephor aus Kaimt restauriert und 1983 aufgestellt. Der Altartisch gehörte zum alten Hochaltar von 1935. Im Altaraufsatz steht die Skulptur des hl.Martin aus der Martinskirche. Das Altarbild stellt Vater Joachim, die Mutter Anna, Maria und darüber schwebend das Jesuskind dar. Der 1963 neu anschaffte, im Stil der Zeit gestaltete, damals freistehende Tabernakel, ist jetzt in den Altar eingegliedert und seit 2007 passend zum Altarbild mit Ikonentüren verdeckt. Das neugotische Ewiglicht aus Messing stammt aus der Werkstatt des Goldschmiedemeisters Alofs, Trier.

Die beiden Rokoko-Seitenaltäre standen in der Kirche von Lorentzen bei Sarre-Union im Elsass. Nach Überarbeitung durch Restaurator Laros, Trier haben sie seit 1987 ihren jetzigen Platz. Die auf dem Marienaltar stehenden Anbetungsengel waren Teil des Altars von 1936. Den Taufstein im rechten Seitenschiff hat 1998 ebenfalls der Künstler Heinz Oliberius aus Marmor gefertigt.

An der Wand dahinter steht auf einem Wandsockel die holzgeschnitzte Figur des Johannes des Täufers. Diese Statue stammt auch aus der alten Martinskirche. Darunter ist das Vorderteil des Altartisches aus der Kirche in Niederprüm als Sockelteil befestigt.

Hans Josef Krämer

Geschichte der Kirche St. Nikolaus, Großhemmersdorf

Kirche St. Nikolaus

Kirche St. Nikolaus

zgl. ein kleiner Kirchenführer

Das Bauwerk:

Die Kirche erhielt ihre jetzige Form bei der Erweiterung zwischen 1934 und 1936. Sie wurde damals um fast die Hälfte von 7,50 m auf 13,50 m nach Süden verbreitert. An der Nordseite des Gebäudes sind die Erweiterungen ab 1480 an den Fensterbögen noch erkennbar.

Es ist eine Hallenkirche.

Die Datierung 1480 ist möglich, weil im Schlussstein des fünfgliedrigen Kreuzrippengewölbes das Wappen der damaligen Grundherrschaft eingearbeitet ist. Dieser Teil, die jetzige Priestersakristei, war der Chor. Dieser hat ein fünfteiliges Gewölbe auf hoch gekehlten Rippen die ohne Übergang aus Grunddiensten hervorwachsen. Auf die Entstehungszeit deutet auch die Sakramentsnische mit dem Oculus hin. Die Nische weist im Oberteil zwei Symbole auf und ist zinnenartig verziert. Der Oculus ist als Rundfenster mit Maßwerk ausgebildet. Er stellt eine Verbindung von innen nach außen dar. Er ist typisch für viele Kirchen der Spätromanik und Frühgotik im lothringischen Raum.

Die Fenster sind als Rundbogen, nicht als gotische Spitzbogen ausgebildet. Die jetzige Messdienersakristei war das Kirchenschiff und bis 1867 darüber der Kirchturm. In der Verlängerung von 1710 und Verbreiterung auf 7,50 m sind die 3 auf der Nordseite noch sichtbaren Fenster als Flachbogen und in der weiteren Verlängerung von 1777 auf nun 22 m die Fenster wieder als Rundbogen ausgebildet. 1867 wurde alte Turm abgetragen und an der Westseite neu gebaut. Die letzte bauliche Veränderung war dann 1934.

Nach dem Krieg wurden 1952, wie in St. Konrad bei der Fa. Causerd, Colmar

3 neue Glocken gegossen: St. Nikolaus 800 kg - St. Donatus 600 kg - St. Maria-Regina - 400 kg.

Die vierte Glocke St. Aloisius - 200 kg wurde 1922 in Hamburg gegossen. Sie war im Krieg nicht eingeschmolzen worden.

Die Fenster des Hauptschiffes Südseite und das Chorfenster der Nordseite wurden 2014 mit Spenden der Pfarrangehörigen, der örtlichen Vereine und von Saarland Sporttoto renoviert. Die Fenster Nordseite sind noch zu renovieren.

Bei der Liturgiereform nach dem II. Vatikanum ist man in dieser Kirche wesentlich behutsamer vorgegangen. Lediglich die Kommunionbank ist abgebaut worden.

Die Ausstattung der Kirche:

Die Kirche hat keinen Vorraum. Der Blick geht in den hellen lichtdurchfluteten Raum.In der Hallendecke sind die 7 Sakramente der Kirche (Taufe, Firmung, Eucharistie, Beichte, Krankensalbung,Eheschließung, Priesterweihe) bildlich dargestellt. Im Chorraum befindet sich mittig der Zelebrationsaltar. Er ist aus Teilen der früheren Kommunionbank gefertigt. Dahinter als Abtrennung zum erhöht stehenden früheren Hochaltar, dem jetzigen Sakramentsaltar sind die übrigen Teile der früheren Kommunionbank eingebaut.

Der Sakramentsaltar zeigt als als Relief im art deco Stil Gottvater, der das Kreuz mit seinem toten Sohn als Welterlöser hält. Rechts und links davon sind übereinander die (im Fegefeuer) leidende; die streitende (wir, die Lebenden) und die triumphierende (die erlöste Kirche) als Bilder dargestellt. Diese Bilder und auch die Bilder der beiden Seitenaltäre wurden 1951 von dem bekannten expressionistischen Kirchenmaler Alfred Gottwald, zuletzt Bonn gefertigt. Dieser Maler hat sehr viele Kirchen im westdeutschen und süddeutschen Raum ausgestaltet.

Das Bild des Marienaltars zeigt eine Schutzmantelmadonna. Der Mantel wird von 2 Engeln getragen. Unter diesem Schutz steht links Papst Pius XII, Bischof Bornewasser und der Ortspfarrer Schmitz, eine Ordensfrau und ein Ordensbruder. Rechts stehen die Gläubigen.

Der Maler hat sich auf diesem Bild (dunkler Anzug mit Bart) ebenfalls verewigt.

Im rechten Altarbild beschützt der hl. Josef vor dem Hintergrund der Peterskirche und des Trierer Domes die Kirche St. Nikolaus.

Über den Sakristeitüren steht rechts eine Statue des hl. Donatus und links eine Statue des hl. Pabstes Urban. Dieser trägt am Hals eine Lothringer Kreuz. Dieses deutet auf die Entstehungszeit der Schnitzerei um 1750 hin. Der hl. Urban ist Patron der Weinbauern. Bis zum ersten Weltkrieg wurde in Hemmersdorf Wein angebaut.

Die Kreuzwegstationen wurden 1859 gekauft.Die Kirch- und Altarweihe des jetzigen Zelebrationsaltares erfolgte am 29.06.1980 durch Weihbischof Dr. Alfred Kleinermeillert.

Hans Josef Krämer

Kirche Maria Hilfe der Christen, Fürweiler

Fürweiler besaß bis 1795 eine Kapelle, die während der französischen Revolution zerfiel. Nach langer Zugehörigkeit zur benachbarten Pfarrgemeinde Schwerdorf, Frankreich (1786 -1921) beschloss der Gemeinderat von Fürweiler am 2. Januar 1921 den Neubau einer Kirche. Bereits am 23. Oktober 1921 erfolgte die feierliche Einweihung durch Dechant Subtil.

Fürweiler besaß bis 1795 eine Kapelle, die während der französischen Revolution zerfiel. Nach langer Zugehörigkeit zur benachbarten Pfarrgemeinde Schwerdorf, Frankreich (1786 -1921) beschloss der Gemeinderat von Fürweiler am 2. Januar 1921 den Neubau einer Kirche. Bereits am 23. Oktober 1921 erfolgte die feierliche Einweihung durch Dechant Subtil.

Die Filialgemeinde wurde durch bischöfliches Dekret vom 17. Mai 1924 mit dem Status einer Kirchengemeinde errichtet und der Pfarrei St. Nikolaus, Groß-Hemmersdorf, zugeteilt. Die Innenausstattung der neuen Kirche wurde in den folgenden Jahren unter Pfarrer Alois Wagner angeschafft. Die wesentlichen Teile, wie Hochaltar, Nebenaltar, Kommunionbank und Kirchenbänke wurden durch großzügige Geldspenden Fürweiler Bürger finanziert. Die Kreuzwegstationen stammen von einem Luxemburger Bildhauer aus dem Jahre 1926. Erwähnenswert sind die in den Jahren 1948 - 1951 von dem Metzer Künstler Heyden geschaffenen Kirchenfenster.

Unter Pfarrer Erich Andries wurde die Kirche im Jahre 1965 um 3 Joche erweitert. Umfangreiche Renovierungsarbeiten schlossen sich an. Der neue Opferaltar aus Teilen der alten Kommunionbank wurde 1981 eingeweiht. Die Weihe von drei neuen Glocken fand 1963 statt.

Gruppen in Hemmersdorf

Klausen-Fußpilger der Pfarrei Hemmersdorf/Fürweiler

Seit inzwischen mehr als einem halben Jahrhundert gehört die Marien-Wallfahrt nach Eberhards-Klausen (Bild 1) am Wochenende vor dem ersten Montag im Oktober als fester Termin in den Jahreskalender von Hemmersdorf/Fürweiler.

Seit 1962 machen sich ohne Unterbrechung Pilgerbrüder in allen Altersklassen bei Gebet und Gesang zu Fuß auf den Pilgerweg ins 100 km entfernte Klausen; der älteste Pilger, der den gesamten Pilgerweg zurücklegt, ist bereits 80 Jahre alt.

Die meisten Pilger nehmen bereits seit Jahren regelmäßig an der Fußwallfahrt teil; im Jahr 2014 macht sich der langjährige Pilgervater Gerhard Lauer bereits zum 50. mal auf den Weg nach Klausen.

In Klausen angekommen findet die Fußwallfahrt, die seit Jahren unter der geistlichen Leitung des aus Fürweiler stammenden Pilgerbruders und Pfarrers Gerhard Kerber steht, ihren Abschluss mit einer Litanei und Fürbitte am Gnadenbild und dem anschließenden Pilgergottesdienst in der Wallfahrtskirche

von Eberhards-Klausen.

Anlässlich des 40sten Jubiläums der Fußwallfahrt im Jahre 2002 wurde aus Spenden und in Eigenleistung der Pilger die Marienkapelle im Ortsteil Großhemmersdorf errichtet. Dort entzünden die Gläubigen in Andacht und Stille im

Anlässlich des 40sten Jubiläums der Fußwallfahrt im Jahre 2002 wurde aus Spenden und in Eigenleistung der Pilger die Marienkapelle im Ortsteil Großhemmersdorf errichtet. Dort entzünden die Gläubigen in Andacht und Stille im

Gebet das ganze Jahr über Kerzen und bringen der Jungfrau Maria ihre Anliegen vor.

Zum 50sten Jubiläum der Fußwallfahrt wurde auf dem Weg zur Marienkapelle ein Kreuzweg geweiht. Vor allem in der Fastenzeit finden sich hier immer wieder Gläubige ein, um auf dem Weg zur Marienkapelle den Kreuzweg zu beten.

Zum 50sten Jubiläum der Fußwallfahrt wurde auf dem Weg zur Marienkapelle ein Kreuzweg geweiht. Vor allem in der Fastenzeit finden sich hier immer wieder Gläubige ein, um auf dem Weg zur Marienkapelle den Kreuzweg zu beten.

Die Aktivitäten der Klausen Fußpilger werden von einem Pilgerkomitee organisiert.

Ansprechpartner ist:

Herbert Bauer, Tel.: 06833 1016

Kirchen und Kapellen in Siersburg

Geschichte der Kirche St. Martin Siersburg

Über dem Itzbachtal steht auf einer Anhöhe die Kirche Sankt Martin. Sie ersetzte einen sehr alten Vorgängerbau, der in der Nähe gestanden hatte und wohl im Dreißigjährigen Krieg zerstört wurde. Das damalige Dorf Itzbach unterstand kirchenrechtlilch der Abtei Busendorf und diese war verpflichtet wenigstens teilweise für einen Neubau aufzukommen. Erst nach einem Prozess kam die Abtei ihren Patronatspflichten nach und so konnte schließlich im Jahr 1758, über hundert Jahre nach der Zerstörung ihrer Vorgängerin, die neue Pfarrkirche eingeweiht werden. Im Jahr 1912 wurde die „neue“ Kirche nach Plänen des Architekten Peter Marx im Stil des süddeutschen Barock umgebaut. Entsprechend dem Patronat des Heiligen Martin ziert die Kuppel kein Wetterhahn, sondern ein Metallschild, das den Heiligen zu Pferd mit dem Bettler über einem schmiedeeisernen Kreuz zeigt und als Wetterfahne dient. Auf dem Dach der Kirche steht eine überlebensgroße Steinskulptur des Heiligen als Bischof, die nach Osten blickt. Zu seinen Füßen ist die Gans – Martinsgans - dargestellt, Symbol für die Legende, nach der die Gänse den Einwohnern der Stadt Tour den Aufenthalt des Heiligen Martin durch ihr Geschnatter verrieten, als er sich vor ihnen versteckte, um nicht ihr Bischof werden zu müssen.

Über dem Itzbachtal steht auf einer Anhöhe die Kirche Sankt Martin. Sie ersetzte einen sehr alten Vorgängerbau, der in der Nähe gestanden hatte und wohl im Dreißigjährigen Krieg zerstört wurde. Das damalige Dorf Itzbach unterstand kirchenrechtlilch der Abtei Busendorf und diese war verpflichtet wenigstens teilweise für einen Neubau aufzukommen. Erst nach einem Prozess kam die Abtei ihren Patronatspflichten nach und so konnte schließlich im Jahr 1758, über hundert Jahre nach der Zerstörung ihrer Vorgängerin, die neue Pfarrkirche eingeweiht werden. Im Jahr 1912 wurde die „neue“ Kirche nach Plänen des Architekten Peter Marx im Stil des süddeutschen Barock umgebaut. Entsprechend dem Patronat des Heiligen Martin ziert die Kuppel kein Wetterhahn, sondern ein Metallschild, das den Heiligen zu Pferd mit dem Bettler über einem schmiedeeisernen Kreuz zeigt und als Wetterfahne dient. Auf dem Dach der Kirche steht eine überlebensgroße Steinskulptur des Heiligen als Bischof, die nach Osten blickt. Zu seinen Füßen ist die Gans – Martinsgans - dargestellt, Symbol für die Legende, nach der die Gänse den Einwohnern der Stadt Tour den Aufenthalt des Heiligen Martin durch ihr Geschnatter verrieten, als er sich vor ihnen versteckte, um nicht ihr Bischof werden zu müssen.

Der wohlgegliederte Innenraum, beherrscht von der großen neubarocken Kuppel im Schnittpunkt des Längs- und Querschiffs, zeigt einige stilvolle Details. In den Chorschranken ist noch der Adler des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, das immerhin bis 1806 bestand, erkennbar.

Der wohlgegliederte Innenraum, beherrscht von der großen neubarocken Kuppel im Schnittpunkt des Längs- und Querschiffs, zeigt einige stilvolle Details. In den Chorschranken ist noch der Adler des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, das immerhin bis 1806 bestand, erkennbar.

Der beeindruckende Hochaltar stammt aus dem Elisabeth Kloster in Aachen und wurde für die Itzbacher Kirche so angepasst, dass er sich harmonisch und ohne Bruch in die Architektur einfügt. Das Hauptbild über dem Altar stellt eine Kreuzigungsgruppe dar und ist die Kopie eines Bildes von Hans von Aachen aus der Michaelshof-Kirche in München.

Der beeindruckende Hochaltar stammt aus dem Elisabeth Kloster in Aachen und wurde für die Itzbacher Kirche so angepasst, dass er sich harmonisch und ohne Bruch in die Architektur einfügt. Das Hauptbild über dem Altar stellt eine Kreuzigungsgruppe dar und ist die Kopie eines Bildes von Hans von Aachen aus der Michaelshof-Kirche in München.

Auf der Empore im hinteren Teil des Längsschiffes befindet sich die 1872 von der bekannten Orgel-baufirma Haerpfer in Boylay (Bolchen) gebaute und 1926 gekaufte Orgel, die ursprünglich für die protestantische Kirche Saint-Trinitaire in Metz bestimmt war.

Auf der Empore im hinteren Teil des Längsschiffes befindet sich die 1872 von der bekannten Orgel-baufirma Haerpfer in Boylay (Bolchen) gebaute und 1926 gekaufte Orgel, die ursprünglich für die protestantische Kirche Saint-Trinitaire in Metz bestimmt war.

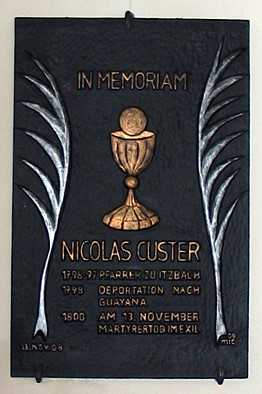

Erwähnenswert ist auch die gusseiserne Gedenktafel des Künstlers Marc Leder für den Märtyrer der Pfarrei, den Priester Nicolas Custer. Als kirchentreuer Priester weigerte er sich auf die Französische Republik zu schwören und versah seinen seelsorgerischen Dienst während der Revolutionsjahre im Untergrund. Er wurde verhaftet und nach Guayana deportiert, wo er am 13. November 1800 an den Strapazen der Deportation starb.

Erwähnenswert ist auch die gusseiserne Gedenktafel des Künstlers Marc Leder für den Märtyrer der Pfarrei, den Priester Nicolas Custer. Als kirchentreuer Priester weigerte er sich auf die Französische Republik zu schwören und versah seinen seelsorgerischen Dienst während der Revolutionsjahre im Untergrund. Er wurde verhaftet und nach Guayana deportiert, wo er am 13. November 1800 an den Strapazen der Deportation starb.

Geschichte der Sankt Willibrord Kapelle Siersdorf

Auf dem höchsten Punkt von Siersdorf, zu Füßen der alten Ritterfestung auf dem Siersberg, erhebt sich der älteste Kirchenbau im deutschen Teil des Niedtales, die Willibrord-Kapelle. Der Ort war vor Hochwasser sicher und daher schon von alters her besiedelt. Der Saarbrücker Germanist W. Haubrichs glaubt, an dieser Stelle eine römische Siedlung "villa cornu" nachweisen zu können, nicht zuletzt deshalb, weil die Nied dort einen großen Bogen macht (lat. cornu=das Horn, der Bogen). Die Kapelle mit dem umliegenden Friedhof ist von einer hohen Sandsteinmauer umgeben. Das Hauptschiff der kleinen Kirche ist spätgotisch. In den Kreuzgewölben finden sich in den Schlußsteinen ein Lothringerkreuz als Hinweis auf die damalige Staatszugehörigkeit sowie ein Abtsstab mit der Jahreszahl 1523. Doch dürfte die Kapelle wesentlich älter sein, denn der Turm, der sich nördlich an den Chorraum anschließt, ist im romanischen Baustil errichtet.

Der Saarbrücker Germanist W. Haubrichs glaubt, an dieser Stelle eine römische Siedlung "villa cornu" nachweisen zu können, nicht zuletzt deshalb, weil die Nied dort einen großen Bogen macht (lat. cornu=das Horn, der Bogen). Die Kapelle mit dem umliegenden Friedhof ist von einer hohen Sandsteinmauer umgeben. Das Hauptschiff der kleinen Kirche ist spätgotisch. In den Kreuzgewölben finden sich in den Schlußsteinen ein Lothringerkreuz als Hinweis auf die damalige Staatszugehörigkeit sowie ein Abtsstab mit der Jahreszahl 1523. Doch dürfte die Kapelle wesentlich älter sein, denn der Turm, der sich nördlich an den Chorraum anschließt, ist im romanischen Baustil errichtet.

Die Kapelle weist eine weitere Besonderheit auf. In der linken Ecke des Altarraumes befindet sich ein Sakramentshäuschen. Nach außen öffnet sich diese Nische in Form eines "Oculus" (lat. Auge).So konnte das Allerheiligste auch vom Freien aus angebetet werden. Bei Dunkelheit wirft das Ewige Licht sein Leuchte von innen auf die armen Seelen auf dem Friedhof rund um die Kapelle und schafft so eine Verbindung von den Toten zu Gott.

Die Kapelle weist eine weitere Besonderheit auf. In der linken Ecke des Altarraumes befindet sich ein Sakramentshäuschen. Nach außen öffnet sich diese Nische in Form eines "Oculus" (lat. Auge).So konnte das Allerheiligste auch vom Freien aus angebetet werden. Bei Dunkelheit wirft das Ewige Licht sein Leuchte von innen auf die armen Seelen auf dem Friedhof rund um die Kapelle und schafft so eine Verbindung von den Toten zu Gott.

An der Stelle des jetzigen Seitenschiffes, das erst nach dem 2. Weltkrieg zusammen mit der Sakristei errichtet wurde, stand früher ein Beinhaus. Hier wurden die Gebeine der Toten aufbewahrt, die bei der Neubelegung des kleinen Friedhofs noch aufgefunden wurden. Nachdem sich die Bestattungsriten gewandelt hatten, diente der Raum als Stehplatz für Kinder während der Gottesdienste.

Zahlreiche Kriege und die Französische Revolution führten in unserer Region immer wieder zu Zerstörungen an der Kapelle, die aber jedesmal erneuert wurde. Anfang der 1970er Jahre erfolgte eine Umgestaltung im Sinne des 2. Vaticanums. Als wesentliche Maßnahme wurde der Altar zur Gemeinde hin ausgerichtet. Die Bilder des Flügelaltares des schlesischen Kirchenmalers Alfred Gottwald (1893 - 1971) wurden getrennt und an den Seitenwänden des Hauptschiffes befestigt. Eines der Bilder zeigt den heiligen Willibrord, dem die Siersdorfer Kapelle geweiht ist.

Zahlreiche Kriege und die Französische Revolution führten in unserer Region immer wieder zu Zerstörungen an der Kapelle, die aber jedesmal erneuert wurde. Anfang der 1970er Jahre erfolgte eine Umgestaltung im Sinne des 2. Vaticanums. Als wesentliche Maßnahme wurde der Altar zur Gemeinde hin ausgerichtet. Die Bilder des Flügelaltares des schlesischen Kirchenmalers Alfred Gottwald (1893 - 1971) wurden getrennt und an den Seitenwänden des Hauptschiffes befestigt. Eines der Bilder zeigt den heiligen Willibrord, dem die Siersdorfer Kapelle geweiht ist.